≪こちらのリンクよりプログラムごとのページへ移動できます≫

ディスカッサント

堀場製作所最高顧問

堀場 雅夫 氏

佛教大学社会学部教授

高田 公理 氏

京都大学大学院理学研究科教授

山極 寿一 氏

京都大学名誉教授

片山 一道 氏

染師 染色史家 「染司よしおか」五代目当主

吉岡 幸雄 氏

山極 寿一(京都大学大学院理学研究科教授)

では、スピーカーのお二方を交えて、これから討論に入っていきます。 第一に、私の感想ですが、きょうのテーマは「クオリアAGORA」にぴったりのものだと思います。 ご存知と思いますが、クオリアというのは、「自然の感触を感じる能力」といったようなものを意味する言葉で、AGORAは場所の事ですね。

では、スピーカーのお二方を交えて、これから討論に入っていきます。 第一に、私の感想ですが、きょうのテーマは「クオリアAGORA」にぴったりのものだと思います。 ご存知と思いますが、クオリアというのは、「自然の感触を感じる能力」といったようなものを意味する言葉で、AGORAは場所の事ですね。

きょうのお話は、それにとても近いものを感じさせていただきました。 お二人とも、常識を切る、というところで一家言ございまして、少し、私たちも、おっ!という、目からウロコというところもあったんですが、そのへんも含めまして、まず、高田さんから、感想をいただきたいと思います

高田 公理(佛教大学社会学部教授)

絹と植物色素の相性は非常にいいということですが、動物性の染料について少し教えてください。 ヨーロッパでは、コチニールの赤や貝紫などの動物染料を使いますが、日本の絹には余り使わないんですか。

絹と植物色素の相性は非常にいいということですが、動物性の染料について少し教えてください。 ヨーロッパでは、コチニールの赤や貝紫などの動物染料を使いますが、日本の絹には余り使わないんですか。

吉岡 幸雄(染師 染色史家 「染司よしおか」五代目当主)

日本にも実は、コチニールと同じラックという貝殻虫を使っておった歴史はございます。 正倉院の中にラックそのものがございます。 それは、日本でできるものはごくわずかですので、たくさんできる東南アジアとかブータンとかから輸入していておったようです。 貝紫の伝統は、日本には基本的にはないんですけどね。

日本にも実は、コチニールと同じラックという貝殻虫を使っておった歴史はございます。 正倉院の中にラックそのものがございます。 それは、日本でできるものはごくわずかですので、たくさんできる東南アジアとかブータンとかから輸入していておったようです。 貝紫の伝統は、日本には基本的にはないんですけどね。

高田

じゃあ、日本の紫には紫根を使うわけですか。

吉岡

そうですね。 ただ、伊勢の海女さんが、貝のはらわたをとって、手ぬぐいに書いておるというようなものはあります。 それから、佐賀県の遺跡、吉野ヶ里の方々は、貝紫があったとおっしゃっているんですが、私の見たところでは、あれは貝紫ではないですね。

高田

ありがとうございました。

で、つぎは片山さんが紹介された上田篤さんの話ですが、妙なことを言い出したもんですね。 そう思うと同時に、そういった「縄文時代は持続可能性のある社会」といったファンタジーは、繰り返し出てくるように思います。

縄文といえば、火炎土器のようなものからの連想で「爆発する芸術家」の岡本太郎さんなんかの、激しい色と形を使ったアートを思い出すのですが、その際、端正な弥生時代の表現などと比較して、しばしば縄文時代のそれが称揚されたりするわけです。 背景には多分、端正な弥生の文化と近代から現代にかけての端正な美学を生んだ、しかし他方で自然に対して非常に簒奪的な近代文明への批判があったような気がしないでもありません。しかし、だからといって縄文時代の生活様式や文化を、そのまま現代に適用できるわけなどあるはずはないと思います。

まあ、この問題は置いておくとして、人間の骨の歴史から、それぞれの時代の人間の生き方というか生活そのものが、どんな具合だったのかを明らかにされることには大きな意味があることを教えられました。 やがては時代ごとの栄養状態なども明らかになるのでしょうが、大事なことだと思います。

ところで、こうしたこととも関係のありそうな「わびさび(侘び寂び)」の話ですね。 いうまでもなく、それは日本文化の重要な側面ではあるのですが、これもまた、縄文的なものと弥生的なものとの相克を捉え直す契機になるかもしれないな、などと考えました。 で、その「詫び寂び」は、室町時代あたりの茶道と結びついて出てくるわけですね。

吉岡

ええ、まあ、その前に、西行とか、「源氏物語」で須磨に流された時の光源氏のくだりの中とかで「わびしい」という言葉が出てくるわけなんですけれども…。 本当にこう、色彩で表したのは利休くらいからでしょうね。 秀吉の金の茶室のようなものに抵抗するような、相対するような気持ちも利休にはあったとぼくは思います。 だんだん形式化してくるというか、勉強してくるというか、自然に感じる侘しいとか寂しいではなくて、勉強して、わざとそう言う振りをするというようなことがあったんじゃないか。

高田

そういう意味で「詫び寂び」が千利休のお茶の世界に立ち上がってきたことは否定できません。 しかし、それだけで茶の湯が成立したわけでもない。 この点に関しまして、宣教師の通訳として日本にやってきたジョアン・ロドリゲスが『日本教会史』に非常に面白いことを書いています。

彼にとって茶の湯は一種の謎だったわけです。 というのも、結構金持ちの大の大人が、狭い「にじり口」から、わざと質素にしつらえた狭い茶室に入って茶を嗜んでいる。 なんで、こういうことが起こるのか。 彼は非常に不思議に思うわけです。

で、繰り返し観察し、考えているうちに、その理由がわかってくる。 つまり当時の日本は、百年ばかり続いた戦国の世の終わりに位置していました。 そんな時代に見知らぬ人物と出会うのは、文字通り「命がけ」だったわけです。

ところが茶の湯の席なら、それが可能になる。 にじり口は64センチ四方ですから、刀などの武器は身からはずさねばならない。 それに、茶席では「お手前」というように、相手の目の前で茶を点てるので、毒を入れることもできない。 その結果、茶の湯は見知らぬ人と人とを平和的に出会わせる役割を果たしたのだと、ロドリゲスは言うんですね。 これは何だか「詫び寂び」よりも説得的で、非常に面白い議論だという気がするのですが、いかがでしょうか。

もとより茶の湯は、非常に絢爛豪華な安土桃山の文化とせめぎあう「日本的な美学の粋」と位置づけられがちなのですが、それだけじゃない。 他者が信じられなかった戦国の世の終わりごろに誕生した、新しい社交システムでもあったという点を忘れてはならないと思います。 くわえて蛇足ながら、安土桃山の絢爛豪華な美しさと「詫び寂び」の関係には、もしかすると縄文と弥生の対比とがあてはめられるかもしれませんね。

吉岡

ちょっとしゃべっていいですか。 あのう、世界中で国家権力が大きくなって、王国のようなものができますと、必ず色がごく派手なものを求めて着るというふうに考えたらいいと思います。 それと、桃山時代なんかは、おっしゃるように、秀吉とか信長や上杉謙信の着てた装束が、今も残っておりましてですね、特に、上杉家なんかには、とてもコンディションよく残っておりまして、もうそれは、ものすごいカラフルで、これだけの色を使っているのか、と、また、模様もすごく立体的で驚かされます。 あるいは、岡山の池田藩では、殿様が能楽者に買い与えた能衣装がありますが、これ、恋人以上にすごいものを与えているんですが、その色なんて、われわれは、勝てないです。 桃山とか奈良時代の職人の方がずっとわれわれより上なんです。

高田

なるほど、そのあたりは、おっしゃるとおりなのでしょう。 ただ江戸時代、社会的には最上層に位置づけられた武士たちの衣装文化は、どちかというと非常に抑制的というか、まあ質素だったわけでしょ? それに対して、身分的には下層に位置づけられた町人たちは綺麗に派手に着飾っていたようですね。

これは、ファッションの推移に関して非常に面白い問題を投げかけているように思います。 というのも、ヨーロッパのファッションは「上層から下層に」流れる。 ココ・シャネルのデザインも、もとは上層の貴族の美学を継承しています。 それに対して日本のファッションは「下層から上層に」伝わる傾向を露わに示します。 たとえば、お嫁さんが身に着ける「打ち掛け」は、近世の花魁や太夫の衣装にほかならなかった。

最近でも、三宅一生や川久保玲など、日本のファッションデザイナーは、労働者やホモの衣装などを引用しながら、新しいハイ・ファッションを生み出しました。 このあたり、非常に面白いなと、わたしは思っています。

吉岡

いや、それはヨーロッパも日本と同じです。 確かに、江戸時代、富を得た町人は大名や公家が真似をしたがるような服装はしましたが、一般の庶民は、ほとんど藍一色。 木綿は藍しか染まらないんです。 大正年間になるまでは、一般庶民は、ほとんど色のないもの、ほぼ藍色のものを着ていたと考えてもらったらいいと思います。 これは、ラフカディオ・ハーンなんかが日本に来た時、日本人は、着てるものばかりか、暖簾まで藍ばかりで、よく働く。 どこに行っても藍ばかりが植えてある、と書いているほどです。 それで、今高田先生がおっしゃった、庶民ほど派手なものを着ているというのは賛成しがたい。

高田

なるほど、そういうことなんでしょうね。 ファッションのリーダーになり得たのは、日本でも、よほど豊かな町人のごく一部だったのでしょう。

山極

堀場さん、どうですか。 偉くなると派手なものを着たくなるという話が出てましたが…。

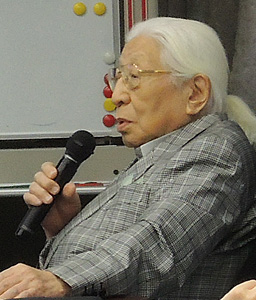

堀場 雅夫(堀場製作所最高顧問)

うーん、と、知識がないもんで、まだお二人の話に入って行けてないんですが…。 骨のほうで、片山先生は、油絵の具かき回したほど人は変わっているとおっしゃったんですけど、ぼくは、「なんやしょうもな、ちょっとも変わってへんな」と思ったんですけど…。

うーん、と、知識がないもんで、まだお二人の話に入って行けてないんですが…。 骨のほうで、片山先生は、油絵の具かき回したほど人は変わっているとおっしゃったんですけど、ぼくは、「なんやしょうもな、ちょっとも変わってへんな」と思ったんですけど…。

7万年も経っているのに、背の高さが10センチぐらい違うとかね、体重がちょっと違うとか、頬骨が少し出ているとか、そんな程度で、人間ひとり一人だと変わっているかと思うが、違う動物やったらあんなんもんみんな「いっしょこた」で、どこが変わっているかわからへんことです。 人類の歴史からいうたら、これ、旧石器時代といっても1%ぐらいの昔の話ですわね。 きょうの話は、近代史の話。

人類の歴史からいうたら、ついこないだみたいな感じで…。 それにしても、これだけ世の中、周りの環境が変わっているのに、何で人間変わらへんのかとすごく思いました。

片山 一道(京都大学名誉教授)

確かに日本人の歴史は、人類の歴史を1年で例えると、大晦日か、12月の何日分でしかないんですね。 そいう広い角度からみると確かに変わらないんですが、基本的には人間の身体特徴というのは、時代性みたいなものを非常に強く反映するので、「身体史観」というものが出てくるわけです。 縄文人というのは、たかだか1万年ぐらいの間なんで、人類史で見たら大したことないんですけど、日本人の歴史から見たらかなり大したもんです。 彼らはあまり変わらなかったんですね。 とてもバタ臭い顔をしていた。 縄文時代の間にあまり変化はないですが、今のわれわれから見ると、ずいぶん違う人ですね、という気がするんです。 これは、先ほど話したように、その時代の温暖化現象に関係した日本列島の生活環境に非常に関係した変化だと思います。

確かに日本人の歴史は、人類の歴史を1年で例えると、大晦日か、12月の何日分でしかないんですね。 そいう広い角度からみると確かに変わらないんですが、基本的には人間の身体特徴というのは、時代性みたいなものを非常に強く反映するので、「身体史観」というものが出てくるわけです。 縄文人というのは、たかだか1万年ぐらいの間なんで、人類史で見たら大したことないんですけど、日本人の歴史から見たらかなり大したもんです。 彼らはあまり変わらなかったんですね。 とてもバタ臭い顔をしていた。 縄文時代の間にあまり変化はないですが、今のわれわれから見ると、ずいぶん違う人ですね、という気がするんです。 これは、先ほど話したように、その時代の温暖化現象に関係した日本列島の生活環境に非常に関係した変化だと思います。

弥生時代の人々には、これも先ほども申し上げたように、ひとくくりに、こういうふうだったとはいえない多様性がある。 いわゆる渡来人といわれる馬面で縄文人とは対照的な人もいれば、縄文人と同じような人もいるし、ちょっと出番が早すぎるんじゃないかと思える古墳時代の人のような人もいます。 そうかと思えば、沖縄の方にいる人、アイヌの人のような人もいました。

それから古墳時代になると、今度は、階層化というか構造性みたいなものが出てきて、どんな墓に埋葬されているかで、ずいぶん違います。 中世はそれが続き、江戸時代になると都市化して、都市の中では、貴族顔よ呼ばれる長い顔、常民顔と呼ばれる寸詰まり顔が目立つようになり、多様性がどんどん膨らんでいきます。

吉岡

私の調べた範囲では、人間が最初に作った色は、まず赤なんです。 朱か紅(べん)殻(がら)をまず発見しているんですよね。 それで、縄文時代に使っている色は、朱と紅殻と炭だけなんです。 顔や体や石棺に赤を塗りますね。 何か理由はあるんですか。

片山

よくわかりませんけど、赤は非常に訴えるものがありショッキング、その存在感が大きいんじゃないですか。 それと、赤い色は、結構、周りにあったんじゃないですかねえ。

山極

顔料ですね。 現代人の祖先がまだアフリカにいた時代から使っています。 それで、ちょっとお二人にうかがいたいのですが、共感覚って言葉がありますね。 色を見て何かが聞こえるとか、何か物体が見えるような感覚なんですが、人間が本性でもっている色に対する何か強い感情、例えば、赤だと火を連想して興奮するとか、緑だと逆に静まる気がするとか、何かそういう共通性というのが、片山さんだったら遺跡から、吉岡さんだったら色の配色や時代性から出てくるのでしょうか。 あるいは、位の高い人はこういう色を好むというようなことが、遺跡や残されている文化の遺物から推定できるのでしょうか。

片山

いやあ私は、ようわからんのですけど…。 考古学の人とかは、泉拓良先生がいらっしゃいますけど、弥生時代ってのは何となく洗練された色が似合い、明るいとかおっしゃっていて、それに対して、縄文時代のイメージは、どぎつい、原色が似合うなどというようなことを言っておられますが、私はようわかりません。

吉岡

赤は、太陽、血液、炎というものを象徴していると思いますね。 色をどうして欲するかというと、自然との対話だと思います。 暗闇から再び太陽の東に上がってくる瞬間の喜びとかは、それを象徴している。 現代は、電気を使い過ぎているから、夜明けの瞬間に対する喜び、感動がすっかり欠けてきたと思うんですね。 それで、赤は、炎もそうだし、人の生命…。 そういう意味で、石棺を赤く塗っているのは死者再生を願っているのかなと思ったりするんですよね

山極

動物と人間とで、色に関する感覚で多分一番違うのは、動物は色を識別できます。 しかし、人間は色を生きるんですね。 そこが違うところだと思うんです。 色を作り出して以来、人間は色を生きるようになった。 つまり、人間の感情の中に色っていうのは非常に入りこんで、色を作りだしながら、それを自分の表現にし、自分の好みをそれで表わそうとしてきた。 そこが動物と一番大きく違う。

堀場

ゴリラも青とか赤とか紫がわかるんですか。

山極

基本的には色彩感覚は人間と同じです。

堀場

ということは、他の動物も逆にいうと、波長は0・4~0・8ミクロンの間ぐらいしか見えないんですか。

山極

そうですね。 霊長類、哺乳類は、基本的には色を識別する能力は低いですね。

高田

色盲でしょう。

山極

犬もほとんど色がわからない。 牛もそうです。

高田

だから、闘牛の赤は、牛には関係ありません。

堀場

え、牛は赤で興奮してるんとちゃうの。

高田

あれは、人間が興奮するための仕掛けなんです。 牛は色盲ですから……。

堀場

これ、人間にしても、波長という意味の色からいったら、ほんのちょっとでしょう。 紫外線から赤外線まで見えたら、人間ちゅうのは、もっと豊かになったんじゃないかなと思うんだけど…。

山極

でも、堀場さん、例えば、魚とね、爬虫類と鳥は4種類の視物質を持っていて、3種類しか持たない人間より、色についてはたくさん見えるはずですけど、だからといって、彼らが人間より豊かな色環境にいるとは思えません。 色がたくさん見えれば豊かかどうか、色だけではないような気がしますね。

高田

ついでに言っておきますと、モンシロチョウですね。 彼らが飛んでいるところを見て、オスとメスを識別することは、ぼくら人間にはできません。 ところが彼らは、紫外線が見えるので、オスかメスが容易に区別できる。 紫外線で見ると、彼らのオスと雌はメスは、まるで異なった色に見えるようです。

山極

いや、さっき言いたかったのは、色を自分のものにして、自分の感情に色を合わせたというのが人間の特徴で、精神的に深まったんじゃないかということなんです。

堀場

クオリアの原点ですな。

吉岡

藤の木古墳だったと記憶してるんですが、人骨があって心臓のあたりだけが朱で、ほかのところはみな紅殻だといってる人がいたんですが、このことは、正しいんでしょうか。

片山

たぶん違うんじゃないでしょうか。 弥生時代から古墳時代ぐらいにかけて、水銀朱は、顔のあたりにまぶしていることが多いです。 それが骨に付着する。 紅殻は古墳そのものに塗ったりしている。

吉岡

水銀朱は貴重だから、そんな撒き方をしたという見方もあるようなんですが。

片山

大変個人的で主観的な話しかできませんが、縄文時代というのは結構色彩感覚の豊かな感受性の強い時代だったんですね。 というのはやっぱり、自然環境にかなりべったりはまって生きていたわけですから、感受性が強くないとですね、なかなか、厳しく、おおらかに生きていくことは難しかったんじゃないか。 それから、弥生時代になるとですね、よそ者がいっぱい入ってきて、それにともなってよそ者文化がいっぱい入ってきますので、いろんなものが多くなり過ぎて、ちょうど戦前から戦後にかけての頃と同じように、感受性が鈍っているんですね。 これは、全く主観的な話です。

山極

会場のみなさんの意見をお聞きする前に、スピーカーのお二人に、ちょっと私の方から最後におうかがいします。 日本人として、時代によって、縄文から今日まで、好む色は変わってきたのでしょうか、あるいは、よく似たものなのでしょうか。

片山

大変個人的で主観的な話しかできませんが、縄文時代というのは結構色彩感覚の豊かな感受性の強い時代だったんですね。 というのはやっぱり、自然環境にかなりべったりはまって生きてるわけですから、感受性が強くないとですね、なかなか、厳しく、おおらかに生きていくことは難しかったんじゃないか。 それから、弥生時代になるとですね、よそ者がいっぱい入ってきて、それにともなってよそ者文化がいっぱい入ってきますので、いろんなものが多くなり過ぎて、ちょうど戦前から戦後の時と同じように、感受性が鈍っているんですね。 これは、全く主観的な話です。

吉岡

私からいうと、色が作れるようになってくると、まず青、赤、黄という三原色を作ることと、白、黒ですね。 中国の五行思想というのがすごく、どこの国もこの5色がベーシックな色になっていると思うんです。 ただ、私の調べたことでは、前漢あたりから、紫だけが五行にプラスして出てきまして、紫が高貴な色、憧れの色であるという文化が蔓延してくると思っております。 日本では、藤原氏の摂政関白のころあたりから、源氏物語とか見ていますと、紫がずっとトップでいるというか、憧れの色であることが何となく読み取れるのです。 そういうことしかお答えしにくいですね。

山極

なぜ紫なのか、その理由はなんでしょう。

吉岡

これは、ヨーロッパもそうなんですね。 貝紫の話がありましたが、帝王紫ですね。 人類の2千5百年ぐらい前からこっちは、大体、紫が高貴な色であるということは否めないことです。

高田

面白い話ですね。 そこで思い出すのは、色の流行の時間的な長さを比較した流行色研究の論考のひとつです。 まあ、かなり怪しい話だと思うのですが、黒や赤などの流行期間は非常に長いのに対して、紫色の流行期間は非常に短いというんですね。 何故かというと、赤から紫までの色を並べると、最も波長の短いのは紫でしょ? で、いろんな色のエネルギー水準を比較すると、紫が最も高い。 だから、紫色は視神経を強く繁くすることで余り長期間にわたって眺め続けるのがむつかしい。 結果、その流行期間が短くなる、というのですが、うーん、どうも眉唾的だというほかなさそうな話ですね

吉岡

それと、もうひとつ、先ほど三宅一生とか話があったんですが、私は、これ、化学的な色が蔓延しすぎ、ほとんどの人が嫌がっているというところをついていったということではないかと思います。 それから、今のデザイナーは色を使えない、使う能力のない人が多いと私は思っております。 街の色もそうです。 看板や建築物ですね。 色が自由に使えるようになればなるほどおかしくなってきていると私は思います。

山極

フロアからいかがでしょう。

寶 馨(京都大学防災研究所教授)

骨についてですが、同じ現代に生きているわれわれのことなんですが、友だちと尾骨を比べたことがあるんです。 すると、尾骨の大きさに差があるというか、友だちの方が尾骨が出ていて、お前は古代人に近くおれは進化しているということになったんですが、これ根拠はありますか。 それと白人、黒人で違いがあるんでしょうか。

片山

考えたことないですけど、単なる個人差ということではないでしょうか。

山極

類人猿の方が、尾椎が少ないっていう話ですね。

片山

尾椎というより腰椎です。 腰椎が少ないんですね。 ゴリラは四つしかない。

山極

すると、むしろ大きい方が進化しているということですか。 大きさが違い、個人差があって、シッポのように出ている人もいるということを聞いたことがありますが…。

寶

人種によって違うということもないのですか。

片山

それはなかなか難しいですが、多分、グループによって大きさが違うというのは、ないと思いますね。 そういうデータは私が知っている限りではないと思いますし、聞いたことないですね。 厳密に調べたものではないデータはあるようですが、ちょっとわかりません。

津田 雅也(立命館大学特別招聘教授)

色彩のことでうかがいたいのですが、金とか銀は、色彩も含めてどういう位置づけになったんでしょう。

吉岡

ちょっと金とか銀は詳しくないのですが、金とか銀を、衣装の方に持ってくるには、非常に薄くしなければならない。 これは、中国で紙が発明されますと、紙ではさんで薄くしました。 ヨーロッパでは、革にはさんで薄くしますがあまり薄くならない。 金属っぽいものをくるくる巻いて糸になっているんですね。 アジアでは、紙にはさんで極めて薄くたたき伸ばし、さらに紙に裏打ちしカットするので、ますます薄い金銀糸ができる。 だから、金襴のように全部金を織り込んでいっても金属性を感じないんです。 この点で、中国、日本、韓国は金を使う染織においては優れた国で、ヨーロッパとは差が出ています。

津田

金とか銀を色に取り入れようと試みられたことはありますか。

吉岡

本金箔とか本金泥を使うということ以外できないです。 金や銀を染めることは不可能ですから。 金属は染められないので加工するしかないです。

山極

はい、どうも、ありがとうございました。 では、この後、ワールドカフェに移りたいと思います。 「2030年の未来を考える」というのが今年のクオリアのテーマです。 それで、その「お題」ですが、片山さんの身体史観から、どういう日本人の身体というものが考えられるかをベースにしながら、吉岡さんがお話になった色ですね、どういう色を配色していくべきなのか。 色を使ってどういうことがわれわれの生活の中で実現可能なのか、というようなことをお話しいただければと思います。

お話の中にで、今、化学的な材料を使って豊富な色を使うことができるようになっていますが、このためにかえって色の使い方が下手になっているというご指摘もありました。 確かに、街を眺めてみると、統一性のない色があふれています。 これをどうしていったら、私たちは豊かになっていけるのか。 この点についても考えていただき、討論をお願いいたします。

facebook area