第8回クオリアAGORA_2013/感激・感動する新しい広場づくり~

≪こちらのリンクよりプログラムごとのページへ移動できます≫

※各表示画像はクリックすると拡大表示します。

劇作家・演出家 大阪大学大学院コミュニケーションセンター教授

平田 オリザ 氏

平田です。 宜しくお願い致します。

私、本業は、劇作家・演出家で、演劇を作ってみなさんにお届けするのが一番の仕事です。 京都でも、芸術センターとか、たくさん上演をさせていただきました。 今は、今年で8年目になりますけれども、大阪大学のコミュ二ケーションデザイン・センターという大学院で、私たちは高度教養教育と呼んでおりますけれど、コミュニケーション教育を行っております。 これ、鷲田清一前総長、ま、鷲田先生が副学長の時代ですね、宮原秀夫前々総長の時に作られた機関で、大学院生たちに演劇とかダンスとかデザインとかを直接経験してもらって、コミュニケーション能力とかデザイン力をつけていこうという教育機関です。 鷲田前総長の意向としては、博士課程に進む人間は少なくともこのことを必修にしていこうということで、そのプログラム作りをするのが私の仕事なんですね。 ですから、あと数年もすると、演劇をやらないと医者になれないという素晴らしい時代が来るんですけど、まあ、あんまり演技のうまい医者も信用できませんから、ほどほどにしといたほうがいいとは思うんですけれど…。

ことほど左様に世の中、コミュニケーション教育、コミュニケーション教育といわれていまして、まあちょっと、きょうは、本当にコミュニケーション能力って必要なんだろうか、ということ、言われているコミュニケーション能力って何なんだろうかということをお話したいと思います。 きょう、付けていただいた演題は、「感激・感動する新しい広場づくりとコミュニケーション能力」となっていて、この「新しい広場」というのは、私が最近出した「新しい広場をつくる」という本があって、これはまちづくりとか文化行政の話で、これは、もう一つの私の専門であって、大学でそれも教えています。 ただ、その文化行政、まちづくりの話とコミュニケーション教育の話は、私の中ではつながっているのですけれども、きょう与えていただいた1時間程度の時間で話すのはまず不可能なので、どっちがいいかと聞きましたら、コミュニケーションの方を主にということでした。 それで、コミュニケーションの話をしながら、広場のことにも触れようと思っています。

私の仕事ですけれども、このスライドは、2002年の日韓ワールドカップ共催の時、日本と韓国共同で作った作品です。 「その河をこえて、五月」という作品で、日本から6人、韓国から5人の俳優が出演をしました。 左から4番目が三田和代さんですね、一人おいてチマチョゴリを着ている方はペク=ソンヒ(白星姫)先生。 韓国の人間国宝クラスの俳優さんで、この方にも出ていただきました。 これは、日本と韓国の両方で、演劇大賞を頂いた初めての作品になりました。

次は、同じぼくの代表作で「東京ノート」という一番翻訳されている、多分、15カ国ぐらいになると思いますが、今映っているのは、日韓合同公演バージョンで、手前の二人が韓国人ですね、奥の二人は日本人です。 これも日韓両国で上演しました。

これは、同じ「東京ノート」のフランス語版ですね。 フランスで作ったものです。 今、一番仕事が多いのはフランスで、1年の5分の1ぐらいをフランスで仕事しております。 これは同じ作品が、「リベラシオン」で、大きく取り上げられました。 2面ブチ抜きで劇評が載りました。 このスライドは、もっと複雑で、イランと日本とフランスの3カ国合同公演。 真ん中がイラン人で、3人ずつ9人の俳優が出ます。

続いてこのスライドは、大阪大学でやっているアンドロイド演劇、あるいはロボット演劇といわれるものです。 みなさまもご存知の、あの石黒浩先生という、自分にそっくりのアンドロイドを作ってしまった、あの、先生がうちの大学にいらっしゃるんですが、彼と一緒に、もう、5年、6年目になります、プロジェクト自体は。 まあ、大きな科研費をいただいて、この5年で、既に14カ国、30都市ぐらいを回って上演してきました。 きょう、大学の先生もたくさんいらっしゃると思いますが、文理融合って大抵掛け声倒れに終わるんですけど、これほど成果をきちんとあげた文理融合の試みはまあ、珍しいんじゃないかと思われます。 この研究のテーマは、ロボットがどうやって社会の中に入っていくかということで、そのためには、お年寄りとか子どもとかに怖がられないロボットを作んなきゃいけないんですね。 ま、それが石黒先生の課題なんです。

私はずっと認知心理の方たちと共同で研究を進めてきていて、例えば、みなさんがですね、あの俳優はうまいなとかあの俳優は下手だなと感じる、まあ、いろんな要素があるんですけど、どういう要素でどう感じるのかという研究もしてきたんですね。 そこでわかってきたことは、無駄な動きが適度に入るのが、うまいと感じる俳優であるということなんです。 どういうことかというと、まあ、ここにものがあってですね、普通、人間は、ものをガシッとは取らないんです、リポビタンDの宣伝でもなければ。 認知心理の有名な実験があって、把手(とって)付きの例えばコーヒーカップのような突起物のあるようなものがわかりやすいんですが、このカップを取るという動きが、大体4パターンになるんですね。 取る時、手前でワンバウンドしたり、全体を把握してからとか、ちょっと他の物に触るとか、こういうのがあって、これ、認知心理の世界では「マイクロスリップ」と呼ぶんですけど、そういう無駄な動きとか「ゆらぎ」みたいなものが入ってくるわけです。 しかし、俳優といえどもですね、たくさんの人に見られていて緊張するわけで、そうすると、この無駄な動きが極端に多くなってしまったり、あるいは逆に、「うまく取らなくちゃ」と思うあまりに、極端に少なくなってしまったりするわけですね。 もう一つ、俳優のかわいそうなところは、ちょっと想像がつくと思いますが、稽古をすればするほど、マイクロスリップは減っていきます。 うまくつかめちゃうんです。 つまり、稽古をすればするほど下手になってしまう。 ところが、世の中には天才というのがいて、何度やってもマイクロスリップが入る人ってのがいるんです。 どうも、それを、私たちはうまい俳優と呼ぶのではないか。 そういう研究を、阪大に移る前に、もう10年ぐらい前、ずっと、東大の先生たちとしてきたんです。

一方で、石黒先生も、どうも、その、ロボットが社会に入っていくためには、そういう無駄な動きがないと怖がられてしまう。 そりゃそうですね、こうやってガシッとつかんだら、これは人間的な動きではないから、お年寄りや子どもに怖がられてしまう。 ということで、石黒先生も、無駄な動きをどうやって入れていくかということが課題だということには、2000年前後には気づいていた。 ただ、きょうも工学系の先生方がいらっしゃればわかると思いますが、工学者というのは、基本的にはガシッとつかみたいんですよね、本能的に。 産業用ロボットってのは、いかにうまくつかむか、純粋な従来型の工学でいえば、これがとても大事なことだったんだけれども、そうじゃない部分が必要になってきた。 それで、石黒先生は、言語学とか認知心理とかの力を借りて、このランダムなものを入れようとしてきたわけですけれども、心理学とか言語学は、基本的に学問の性質上、統計をとって平均値を出す学問なんですね。 そうすると、いろんなランダムは、全部平均値に埋め込まれてしまうから、ランダムをプログラミングするというのは非常に難しいことなんです。 じゃ、適当にランダムにすりゃいいじゃないかというわけですが、そうやったところで、どうやってもリアルな動きにはならない。

そんな頃に、私が阪大に赴任いたしまして、1年ぐらい経って、鷲田さんと立ち話をしていた時に、何かやりたいことがあるかと聞かれて、「ちょっとロボットと演劇やりたい」と答えたんです。 すると、「早くやってくれ」と石黒さんをすぐに紹介されたわけです。 そこで、石黒さんと意気投合し、学生たちにもよく言うんですけど、同じ山を別々の登山口から登って、7合目ぐらいでちょうど会ったというような感じでしたね。 だから、加速度的に研究が進んだんです。

今も、そういう研究をやってるんですけど、阪大の基礎工学の学生たちがプログラミングしたものを見せてもらって、例えば、2分間ぐらいのシークエンスのものに20個ぐらい、「ためだし」と言いますけど、演出を付けるわけですね。 20分ほどでプログラムを書き換えてやってみると、明らかにリアルなものになる。 当時、5、6年前、研究を始めた頃の石黒先生の若い研究者に対しての口癖は「お前たちが2年かかったことを、平田先生は20分でやったから、もう研究はいいから分析だけをしろ」でした。 実際、今、ぼくが演出するとなぜリアルになるかを分析し、それを特許にしたりもしているんですね。 要するに、演出家、芸術家というのは、最初からランダムをプログラミング化する能力を持っているので、それを解析することによって、平均値では表せないものが出てくるというわけで、そういうことをやってきました。

さらに、次の段階としては、新しい科研費が取れればなんですが、ぼくは、今、直接、ロボットにプログラミングができるんですよね。 例えば、スライドのこのロボットは、15ぐらいの関節が動くんですが、その15の関節が全部ウインドウ(ズ)で出てきて、例えば0秒の時点では右肩がこの高さなのが、15秒の時点ではこの高さというふうにマウスでクリックすると、ナチュラルなカーブで動くというソフトを作ってくれたんですね。 最初のうちは、ロボットを見ながらを動かしていたんですが、今は、15のウインドウ(ズ)と音声のウインドウを見ながらだと、ロボットを見なくても、全部プログラミングできるんですね。 パッとやってみると、ロボットがぼくの思う通りに動く。 これ、世界中でぼくだけができる技術です、なんの役にも立たないけれど…。 でも、工学者に言わせると、どうしてできるかわからない。 それは、ぼくが演出家だからできるんですね。 演出家は、そんなことを2500年もやってきたので、まあ、それができるということなんですね。

それを今、何に使おうとしているかというと、例えばですね、自閉症の子どもたちの訓練とか、失語症の方たちの機能回復のリハビリに使えないかと、次の段階では考えています。 これ、もう臨床例では出てきていて、例えば、自閉症の子どもっていうのは、他人の感情が理解できないわけですけど、臨床の世界では、すごくわかりやすくやると「わーい!わーい!」という動きを何度もやらせることによって、「嬉しい」という感情がちょっとずつ理解できるようになる、というようなことがいわれています。 よく、心理学の世界で、最近「動きが心をつくる」というふうにいうんですけれども、私たちは、嬉しいから笑うのか、笑うから嬉しくなるのか、これは双方向であるっていうのが、最近の最先端の心理学の考え方ですね。

なので、今、私たちは、ある動きの曲線、動けばデータが曲線で出るわけです。 音声もデータで、波形で出る。 そうすると、自閉症の子たちは、そういう波形をなぞったりするのはすごく得意なんですね。 しかも、繰り返しを厭わない。 で、しかもですね、これ臨床例では実証済みなんですけど、アンドロイドとならしゃべれるって自閉症の子がいるんですね。 人間だとダメだけど、アンドロイドなら怖くないという子がいるんです。 そうすると、アンドロイドと一緒に同じ訓練を繰り返したらいいんじゃないか。 今まで、自閉症は、ご承知のように、ある局所的な脳の細胞の萎縮なんですけど、それを補うためには、腰痛を防ぐために周りの筋肉を鍛えるのと同じで、周りの細胞を活性化させていくしかないんですね。 もちろん薬の力も借りながら。 で、周りの細胞を活性化させるために、そういうことが使えないだろうか、とか。 あるいは、失語症の場合は、今度は50代、60代の人が圧倒的に多いので、このリハビリの最大のネックはプライドなんですね。 要するに、若い作業療法士や若い言語聴覚士と一緒にやることが、子ども扱いされるような感覚で辛い。 これまた、ロボットと訓練することによって、多少、もしかすると、回復が早くなる可能性がある。 そういうことで、今まで、石黒先生とぼくがやってきたロボット研究が、そういうところにもし役立つならばですね、患者さんや家族にとっては大変な福音になるし、画期的な治療法になるわけですね。 そんなことを、今、やっております。 まあ、ここまでが、自己紹介です。 あっ、それと教育面では、小学校、中学校の国語の教科書も作っておりますので、最近でも、お隣の滋賀県の滋賀大教育学部附属小学校で講演させていただきましたけども、そういったところでの演劇を使ったコミュニケーション教育を行っております。

では、これから、きょうの本題「コミュニケーション能力とは何か」ということに移ります。

今、スライドで示しておりますのは、経団連が行っている経年調査です。 これは、人事採用担当者に、自分の会社が採用にあたって重視しているものを、25項目の中から5項目を選びなさいと尋ねた調査です。 この図では、2010年までしか出ておりませんが、もう、2012年までの統計が出ていて、実に、9年連続で「コミュニケーション能力」がトップです。 しかも、それが2010年では80%を占め、ダントツのトップ。 2位は、「主体性」ですが、それは、60%です。 ちなみに、「語学力」という項目もありますが、それ、何%だったかわかりますか。 何と、2010年では、たったの3%、厳密には2.6%でした。 もう英語だけできても就職できない時代なんですね。 実際には英語ができる子は、コミュニケーション能力が高い子が多く、相関性が強いので就職できるんですけど、もしも、英語はできるけどコミュニケーションが苦手という学生がいたとしたら、その子は就職できないという時代になってしまったというわけです。 まあ、これがいいか悪いかは別の議論で、現状はそうなっているということなんです。

最近、PISA調査のことが、また新聞を賑わせました。 これ、みなさんもご存知と思いますが、OECDがやっている世界中の15歳の子どもたちが受ける学力試験で、3年に1回行われています。 この試験で、2000年代、日本の子どもたちの、特に読解の項目が8位から14位、15位とジリ貧になって、これが、学力低下問題の議論のきっかけになったんですけど、実際には、参加国数が飛躍的に増えた時代だったので、有意な数字で日本の子どもの学力が下がってきたわけではないんですね。 それから、このPISA調査は、何でかよくわからないんですけど、小さい国の方が有利ということなんですね。 だから、上位にいくのは、フィンランドやリヒテンシュタインとかで、人口が極端に少ない国が有利なんです。 人口5千万人以上で日本より上位にきたことがあるのは、何かの課目で、イギリスが1回あっただけで、日本は、5千万人以上というカテゴリーにすれば、常に1番です。 まあ、そんなに問題はないとはいえます。 ただ、これを逆手に取ったのが中国で、上海という地域だけで参加して、いきなり1位に躍り出ましたね。 さすが中国ですよね。 日本人はそんなこと考えません。 真面目ですからね。 国で参加するものと思っていたけど、地域でもよかったんですね。 今、上海と香港が1位、2位を争っています。

今、日本の子どもの学力低下は問題ないと言いましたが、実は、全く問題がないわけではないのですね。 日本の子どもは「白紙回答率」が非常に高いといわれています。 もう、ご承知のように、今、日本の教育界が抱える最大の問題は、「フタコブラクダ現象」です。 いい問題を作れば、普通、徐々に平均点付近が多くなっていくなだらかな台地(ヒトコブラクダ型)のような成績分布になるはずが、平均点の子どもが少なく、できる子とできない子が二極分化するフタコブラクダ型になってきた。 要するに下側の子どもたちが、全くモチベーションを失っているということなんですよね。 その子たちが白紙で答えてしまうために、平均点を下げてしまうのではないか。 もう少し厳密に言うと、正解が二つ以上ある設問に関して、白紙回答率が高かったといわれている。 日本の今までの教育は、先生が正解を隠し持っていて、それを当てるような授業をずっとしてきたために、正解が二つ以上あると、何を聞かれているのかさえわからずに諦めて、白紙回答をしてしまう。 逆にいうと、これ、何か書けば、大体点数がもらえる問題なんですよね。 でも、それができない。 だから、そこで大きく差がついてしまったのではないか、ともいわれています。

このPISA調査に関する話題の中で、これもお聞きになった方も多いと思いますけれども、日本の教育界に一番ショックを与えたのが「落書き問題」といわれています。 「ある人が、自分の家に落書きされて迷惑している」。 もう一方の人は「落書きもアート。 世の中には、もっと醜悪な看板とかがある。 こっちを規制しろ」という投書がそれぞれインターネットに出た。 問題ではもう少し項目が多いのですが、簡単に言うと、「さあ、どうでしょう」という問題です。 しかし、これは、日本の子どもにとっては、「え、何を聞かれているの?」と思ってしまう問題なわけですよね。 「落書きって悪いに決まってるじゃん」というのが多くの子どもの思うことです。

ぼくは、大学院とか高校、中学校でディスカッション型の授業、カフェ型の授業とかやっているので、少し設問を変えて「君たちの家とか公共施設で落書きをされ、許せるのはどういう場合か」ということで学生とディスカッションするんです。 主なものをいうと、「きれいだったら」とか、「観光資源、財産になる」、「その人にとって価値がある」これは、例えば、SMAPファンなら、「草薙くんが酔っ払って描いたもの」ならOKというわけです。 これ、小学生だったと思いますが、いいなと思ったのは「あした取り壊し予定だったら」というのがありましたが、これすごい発想の転換で、落書きのことばかりではなく、壁のことを考えたわけですね。 それと、大学生ですけど、1000人か500人にひとりくらいかな、こんな答えがたまあに出てきます。 「独裁国家だったら」。 要するに、落書きでしか表現できない国で、命がけで夜中に書いた「打倒!〇〇体制」というようなものを、私たち民主主義国家に生きている人間が、もうしょうがないなあ、落書きをして、と消せるかなということです。 要するに、OECDがPISA調査で求めているものは、国家体制、政治体制が違えば落書きでしか表現できない人も世界にいるんですよということに思いをはせる能力を、子どもたちに要求しているのです。 これが、本来的な意味での異文化理解能力です。 よくいわれるグローバル教育ですが、これは、要するに、世界の多様性を理解する、それに思いをはせる、あるいは共感するということです。

OECDがなぜ、PISA調査をするかっていうことは、要するに、世界の潮流は、もう多文化共生にあるわけですよね。 しかし、多文化共生はきれいごとではなくって、最初はちょっと大変だけれども、ひとつの組織、ひとつの会社、ひとつの地域、ひとつの国家にですね、いろんな民族、いろんな人種、いろんな文化、いろんな宗教の人が混在していたほうが、最終的には持続可能な社会になりますよ、ということなんです。 生物多様性と同じで、これが、多文化共生社会の基本的な考えです。 だから、その、「最初のちょっと大変なところ」を乗り越える能力を、子どもたちにつけてやってくださいというのが、OECDがPISA調査を通じて世界の先進国に要求していることなんですね。 よく、こういう話をすると、日本の先生方は真面目なんで、「ああ、金子みすずですね。 『みんなちがって、みんないい。 』ですね」っていうんですね。 そうじゃないんですね。 そうだったら楽だが、現実は「みんなちがって、大変だ」ってことで、その大変さを克服する力を子どもたちにつけるっていうのが、PISA調査が一番目指していることなんです。

ぼくは、これをよく「協調性から社交性へ」というふうによんでいます。 まあ、芸術家的な人間に多いんですが、ぼくも「平田くんは、自分の好きなことは一生懸命集中して頑張るが、どうも協調性にかけるようです」ということを、小学校1年生からずっと通信簿に書かれてきて、こういうのが、芸術家とか作家になるわけですね。 ぼくは、協調性はないです。 でも、演劇は、集団でやる芸術なので、社交性はあるわけです。 幕が降りるまでは、どんないやな人とでも、どうにかしてうまくやるんですね。 プロの世界なんてひどいもので、舞台上で「あなたがいなけりゃ、死んじゃうわ」みたいにやってても、楽屋ではそっぽ向いているという連中がたくさんいる。 これも社交性ですね。 もう、沢尻エリカみたいなのばっかりですね。 でも、あの人、あれを外でやるからいけない。 やんなかったら最高の女優ですからね。 それでいいんです、私たちの世界は。

ただ、日本では、この社交性というのは、上(うわ)辺(べ)だけの付き合い、表面上の交際といってマイナスのイメージでした。 私たちは、「心から分かり合える関係を作りなさい」「心から分かり合えなければコミュニケーションではない」というふうに教え育てられてきています。 確かに、「心から分かり合える」というこの関係は耳に心地良いんですけれども、これは島国、村社会の論理だと思うんですね。 これ、後でもうちょっと触れますけれども。 要するに、最初から分かり合えない人を、排除してしまう。 人間は、分かり合えるものだということを出発点にし、終着点にしてコミュニケーションというものを考える。 しかし、本来、私たち、わからないことってたくさんありますよね。 パレスチナの子どもの気持ちはわからないし、イラクの人たちの気持ちもわからない。 わからないからほっといていい、ということではなくて、わからない人間同士が、どうにかして共有できる部分を見つけて最悪の事態である戦争やテロを回避するというのが外交であり、国際関係なんだと思うんですね。

そうすると、これから、否でも応でも国際社会を生きていかなければいけない日本の子どもたちに、協調性がなくていいとはいいません。 しかし、日本の子どもたちは、世界標準から見れば、まだまだ集団性は強い方ですよね。 そうすると、教育というのは、プラスαで何の能力を植え付けていかなきゃいけないのかと考えていくと、社交性、要するに異なる文化、異なる価値観を持った人たちと、どうにかしてうまくやっていく力が、これからの日本の子どもには必要なのではないかということなんです。 こういったものを、異文化理解能力とか合意形成能力と呼びます。

これもご存知のように、PISA調査でいつも上位を占めてきたのが、フィンランドでした。 フィンランド・メソッドという言葉で流行してですね、特に、京都市はフィンランド・メソッドを小中学校の教育に大きく取り入れているわけですね。 国語教科書が翻訳もされていまして、もし関心のある方は読んでいただいたらいいと思います。 その時、ぜひ見ていただきたいのは、各単元の最後で、演劇的フィニッシュになっているものが非常に多いんです。 例えば、「きょうの物語の先を考えて人形劇をつくってみましょう」とか「読んだ小説の一番面白いところを劇にしてみましょう」、あるいは「きょうのディスカッションを利用してラジオドラマを作りましょう」とか、集団でやる表現になっています。

これ、なんでかというと、フィンランドに代表される今のヨーロッパの国語教育の主流は、インプット、感じ方は人それぞれバラバラでいい。 当然、文化や宗教が違えば、例えば、さっきの落書きなら、絶対ダメというのもいれば、まあいいんじゃないの、さらに、亡命したオレの国では落書きでしか表現できなかった、など答えはさまざま。 同じひとつの教室の中にいろんな考え、境遇の子どもがいるんです。 これを、インプット、感じ方を強制することは危険でさえある。 教育で強制してはならないということです。 しかし、このバラバラな人間がひとつの社会を構成するので、アウトプットは必ず一定時間内にひとつのものを出しなさいっていうのが、フィンランド・メソッドのキモなんですね。 これ、私たちが受けてきた日本の国語教育と真逆になっていることがわかると思うんですね。 私たちは、「この作者の言いたいことは何でしょう。 50字以内で答えなさい」、○か☓かのように、インプットは極端に狭められて、アウトプットは、スピーチとか作文とか個人に任されてきた。

きょうは経営者の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、じゃあ、現実の社会はどっちが近いですか。 アウトプットがバラバラでいいなんて会社があったら、あっけなく潰れちゃいますね。 その前に、商品、製品開発すらできないですよね。 でも、どんな企業も若い多様な意見は必要なわけでしょう。 そこで、大事になるのは誰がまとめたかなんです。 実際に、授業では、A君、Bさん、Cちゃん、Dさん、Eくんといろんな意見が出ますね、多分、日本だったら、採用された意見を発表したBさん、あるいはユニークな意見を述べたD君が褒められる。 しかし、フィンランドでは、これらの意見をまとめたF君が褒められる。 これ、日本でいきなりやったら、「え、F君何も言ってないじゃん」となると思います。 でも、フィンランドでは、何も言ってなくても、まとめた者が一番評価される。 どうも、私たちには幻想があったんだと思うんですね。 欧米の教育は個性尊重、ユニークな意見を言った人が褒められる、と。 でも、そうじゃないんですね。 ユニークな意見が出るのは当たり前なんです。 人種や民族が違う、宗教も違うんですから。 そのユニークな意見をどうやってまとめたか、というのが一番評価の対象になる。 これが合意形成能力であり、最近は、その前段として人間関係形成能力というような言葉が使われています。 こういうものが、日本でもこれから求められるんではないか。

ちょっと話を戻しますが、今、日本でコミュニケーション教育、コミュニケーション教育といわれるわけですけれども、実際に、日本の子どもたちのコミュニケーション能力が低下しているのかということですね。

これは、冷静に考えなければいけないと思うんです。 まず、結論から言っておきますと、どんな言語学者、社会学者に聞いても、日本の子どもたち、若者たちのコミュニケーション能力が低下しているという科学的な数値は全くありません。 どちらかというと、上がっているんじゃないかという統計のほうが多いんですね。 大体、日本の子どもたちのコミュニケーション能力が落ちている、と言ってるのは、ホントの教育の現場を知らない「おやじ評論家たち」なわけですね。 そういう評論家たちには、でも、あなたたちより、今の小学生の方がダンスはうまいと思いますよ、と言ってあげたいといつも思う。 ダンスが、踊るということが、自分の気持ちを他者に表現する最高の手段である民族、国家というのがありますよね。 ブラジルとかキューバ、日本の中でも琉球とか、いっぱいありますよね。 そういう国においては、私も含めた日本の中高年の男性は、最も表現力のない、コミュニケーション能力の劣った「部族」ですよね。 要するに、世界中で、しかも時代も超えて普遍的なコミュニケーション能力なんてないってことなんです。 コミュニケーション能力はいろんな要素があるので、普遍的なものはない。 しかも、言語、コミュニケーション能力は自己中心的になります。 だから、ぼくはよく、就活している阪大の子たちにいうのは、「コミュニケーション能力がない」といわれたら、反論したらいいんだよ。 少なくとも、それは科学的な発言ではない。 もし、少なくとも、言語において正確を期すならば、「お前はオレが要求しているコミュニケーション能力がない」というなら、まだ正確だが、その時は、「はい、あなたが要求しているコミュニケーション能力はないけど、私は、もっとすばらしいコミュニケーション能力を持っています」と反論すればいいと。 もっとも、その後に「そう言ったら、就職できないけどね」と付け加えますが…。

じゃあ、コミュニケーション能力に何にも問題がないかというと、そうではありません。 火のないところに煙は立たない。 では一体、何がコミュニケーション能力において問題なのか、ということは、特に、教育の現場にいる側は、きちんと問題を切り分けて考えていかなきゃいけないと思うんです。 その一つを、ぼくはずっと「単語で喋る子どもたち」というふうに説明をしてきました。 今ですね、小学校の高学年になっても単語でしか喋らない子が増えているんですね。 幼児期、幼稚園まではみんな単語でしか喋らないんです。 これが、他者と出会うことによって、文というものを獲得していく、というのが言語発達の過程です。 ところが、小学校高学年、あるいは中学生になっても単語でしか喋らない子が増えている。 ただですね、こういう子どもたちを見ていると、どう見ても、この子たちの責任ではないだろうと思うんです。 ちょっと考えていただいたらわかると思いますが、昔みたいに兄弟が多ければですね、「ケーキ、ケーキ」といっていても、無視されるか、あるいはケーキをぶつけられるぐらいで、何ともなんなかったと思うんですが、今は、優しいお母さんで一人っ子だと「ケーキ」と言っただけで、ケーキを出しちゃうでしょう。 もっと優しいお母さんなら、ケーキって言う前にケーキを出しちゃう。 言語というのは、使わなくていいものは使わないように、使わないように変化する。 省略する方向に変化するという原則を持っているんです。 なので、「ケーキ」と言ってケーキが出てきたら、「ケーキ」としか言わなくなります。 決して、ケーキを「どうしたい」のかは言わなくなります。

実は、これ、家庭だけの問題じゃないんです。 学校でも、優しい先生。 それから、友だち同士は、もういじめはする方もされる方も嫌なので、すごく気のあった4、5人の友だち同士でずっと行動します。 これが中学でも高校でもそうです。 そういう温室のようなコミュニケーションの中で育てられて、高校、大学、大学院にまで来て、いきなり、「はい、コミュケーション能力がないと就職できませんよ」、「グローバルスタンダードの説明責任です」、「コンプライアンスです」と突きつけられるわけです。 もちろん多くの若者たち、学生は、これに順応していきます。 しかし、ちょっと心の弱い子は、やっぱり怖がってしまう。 心を病んでしまうっていうことですね。 これ、よく、大学の教員間で笑い話のようにいわれることなんですけれども、レポートを書かせて提出させますね。 それで、ちょっと厳しく添削して返すと、「先生、私のことが嫌いなんでしょう」と言ってくる学生が一定数いる。 どの大学のどのレベルにもいる。 これ、どういうことか。 私たちは仕事ですから、好きも嫌いもないんですよ。 だけど、自分のことをわかってくれないのは、嫌いだからと思う。 今までは、全員がわかってくれたから。

もう一回整理します。 普通、私たちの社会というのは、社会人であっても、自分のことをよく知っている人なんて、せいぜい周りの100人とか200人です。 家族とか同僚、友だちとか。 学生でいえば50人とか100人でしょう。 それ以外の膨大な他者、これを「世界」といってもいい、が広がっているわけでしょう。 この他者というのは、本来ニュートラルですね、知らないんだから。 プラスでもマイナスでもない。 ところが、ものすごく小さな、ものすごく温かい温室のようなコミュニケーション、全員がわかってくれるようなところで育っているから、わかってくれない他者は全部マイナス、敵なんです。 これ辛いですよね。 要するに周りの50人、100人以外の後の60億人全員が敵です。 どうなりますか。 引きこもる以外ないですよね。 引きこもりとかニートというのは、まさに温室のようなコミュニケーションの中で育ててしまって、いきなり、社会に出る直前にコミュニケーション能力を要求するという、このギャップが子どもたち、若者たちを追い詰めた結果だというふうに、ぼくは考えています。

あるいは、こういうこともあります。 ぼくは、日本中回っていまして、先々週は、兵庫県の城崎に行ったんですけど、城崎小学校は1学年25人1クラス、しかも1年から城崎中学校3年までずーっと同じで、クラス替えもなしです。 こういうところもたくさん日本にはあります。 そういうところで、先生だけががんばって、「表現教育をしましょう。 これからコミュニケーション大事だから、それじゃ太郎くん前に出てきてください。 みんなよく聞いているから、3分間がんばって」というんですけど、これスピーチにならないんです。 なんでかというと、みんな太郎くんのことをよく知っているんです。 太郎くんも喋ることが何にもないんです。 要するに、表現というのは、他者を必要とするんですが、教室には他者がいないんです。 これ能力の問題じゃないわけですよね。 意欲がないわけです。 一生懸命伝える必要がないんです。 みんなわかってくれている。 みんな知り合いで、みんな友だちですから。 こういう社会を、私たちは作って来てしまったんです。 その中で、私たちは、コミュニケーション教育だ表現教育だといって、ディベートだスピーチだといろいろ子どもにやらせてきました。 しかし、そういう伝える技術をいくら教え込もうとしたところで、子どもたちの側に「伝えたい」という気持ちがなければ、その技術は定着していかないですよね。

じゃ、その「伝えたい」という気持ちは、どこから来るかというと、ぼくは「伝わらない」という体験からしかこないと思うんです。 今の子どもたちには、この「伝わらない」という体験が、決定的に不足しているんではないか。 だから、「伝える技術」を教えるような教育から、「伝えたいという気持ち」を持たせる教育に変えていく必要があるわけです。 これは別に、子供を千尋の谷に落とせということではなくてですね、一番いいのは、やっぱり体験教育なんですよね。 障害者施設に連れて行ったり、高齢者施設に行ったり、外国の方とたくさん接触させるなどして、価値観とかライフスタイルのぜんぜん違う人とできるだけたくさん出会わせる。 しかし、これもですね、公立の小中学校だと限界があるわけです。 人員や予算。 それから意外と大きいのは、セキュリティーの問題で、今、子どもをそんなに外に出せない時代になっちゃったんですね。 で、ここでも注目を集めているのが、私がやっているような演劇的な手法を用いた教育ですね。 演劇は、体験教育ほどの力はないんですけれども、要するに疑似体験、シミュレーションができるわけです。 転校生のこないクラスでも、転校生を演じ合うことができる。 他者を演じ合うことができるわけです。 こういうことが、今、演劇教育が見直されているひとつの視点じゃないかと思います。

まだ、他にもあります。

「コミュニケーション能力問題の顕在化」と私が呼んできたものです。 これはですね、若者たちのコミュニケーション能力が上がっているといっても、クラスには、口下手な子とかおとなしい子が、必ずいるわけですよね。 そういう子たちは、昔、男の子なら、旋盤工とかオフセット印刷とか、文字通り手に職をつければ一生、生きていけたんですよね。 ところが、今の日本の製造業は相当厳しい状況になって、そういう子たちの就職口がない。 つい10年ほど前までは、無口な職人っていいイメージだったわけなんです。 ところが、今は、無口だと就職できない。 製造業の方が失職してしまうと再就職が難しいのも、コミュニケーション能力の問題が大きいといわれています。 要するに、自己アピールができない。 でもですねえ、50代以上の日本の男性は、子どものころには、男親から、「男は自慢話をするものじゃない」と教え育てられてきたはずなんです。 かわいそうでしょう。 そう言われて育ってきたのに、40、50になってから、自己アピールができないと就職できませんよって、これひどい話ですよね。 コミュニケーション能力がなかったら就職できないというのは、差別だっていう考え方もあります。 私、これに大変共感はしますけれども、教育の現場にいる人間としては、そうはいってられない。 教育というのは、社会の変化に応じて最低限の能力を子どもに教えて社会に送り出すというのが、仕事なんです。

もう一点、

この「無口な職人が就職できないのはかわいそうだ」というのは、何となく、印象としてはそうなんですけど、もうひとつ別の視点もあるんです。 無口な職人が無口な職人でいられたのは、製造業が完全な男性社会だったからです。 でも、今は、どんな製造業の現場にも、女性もいれば、外国人労働者もいるわけですね。 そうすると、やはり無口な日本人男性は、ちょっと怖いんですよね、そういう方たいから見ると。 だから、無口な職人が就職できないのはかわいそうと、無口な職人を社会的弱者と捉えるならば、それはそうなんだけれども、より弱い立場の方たちが労働市場に参入してきた時には、無口な職人たちも変わってもらわなきゃいけないんです。 要するに、お茶を出されたら、「ありがとう」といえるぐらいの最低限のコミュニケーション能力は、やっぱりつけてもらわなくちゃいけない。 そういう時代になってきたっていう認識が、必要なんだと思うんですね。

もうひとつは、これのほうが、みなさんにとっては身近かもしれませんね。 「コミュニケーション能力の多様化」という問題です。 これはですね、子どものライフスタイルが、私たちの育った頃に比べてものすごく多様化しているので、学校経営が大変難しくなっている。 昔は子どもの数が多かったんで、ひとつの団地でひとつの小学校とか普通だったんです。 大体、みんな似たような家庭環境だった。 しかし、今はですね、わかりやすい例で言うと、兄弟の数ですね。 昔は、一人っ子ってクラスに1人か2人しかいなかったんです。 今、2、3割。 京都、大阪、東京の都心部だと、恐らく4割ぐらいという学校もあると思います。 兄弟が多いか少ないか、それと意外と大事なのは、異性の姉妹がいるかどうか。 それから、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしているかどうか。 京都なんかまさにそうですけど、商店街で育ったか団地で育ったか、セキュリティーの厳しいマンションで育ったか。 要するに、近所づきあいがあるか、親戚づきあいがあるかどうか―こういうことによって、子ども一人一人が。 それまで大人とコミュニケーションをどのぐらいとっているか、その量がものすごく違い、ばらつきが出る。

極端な場合、阪大でも京大でもいると思いますけど、理系の学生で二十歳過ぎまで、自分の母親以外の年上の女性と話したことがないという学生が一定数いるんです。 これもね、昔は、それでもよかったんだと思うんですよ。 助教、准教授、教授とそのまま出世して、教授に紹介された同じような環境で育った女性とお見合い結婚でもすれば、あんまり社会に迷惑をかけることもなく、「あの教授、ちょっと変わっているよね」、ぐらいですんだんだけど、今は、どんな研究室にも女性もいるんです。 外国の方もいます。 そうすると、「いやあ、ちょっと私、女性は苦手で…」では困るんです。 これは、偏差値とは全く関係なく起こります。 ぼくは、阪大に来る前は東京の中堅私立大学にいましたが、そこでは、もう、就職に有利な学生は2種類しかないといわれていた。 一つは体育会系の学生、もう一つはアルバイトをたくさんやっている学生。 これ、つまり、大人との接触に慣れているかどうか。 これ慣れの問題なんです。 慣れられるんです、誰でも。

ところが、慣れる環境がなくなってしまった。

昔なら、自然状態で慣れたのが、そういう環境がなくなってしまった。 ぼくは、よく学生に、「そうはいっても、世の中では、二十歳過ぎたら『慣れも実力のうち』と思われるんだよ」といいます。 それはそうですよね、みなさんの会社に就職試験で面接に来て「いやあ、ぼくコミュニケーション能力はあるんですけど、慣れていなくて」なんていっても、相手にされないでしょう。 「慣れとけよ」って話ですね。

これも、偏差値とは全く関係なく、慣れと環境の問題なんですけど、ぼくの見立てるところでは、偏差値の高い子ほど、この問題の発見が遅れるんですよね。 バレないんですよ。 ぼくが、金沢の市長のアドバイザーをしてた時に、金沢の市の職員が二人、東京のぼくの家にヒヤリングに来たんですね。 それで、教育政策に関連して今の話をしたんです。 そしたら、二人が顔を見合わせて「ああ、彼だ」という。 金沢市の職員にも、女性と話せない職員がいたんですね。 いい大学を出て、公務員試験もペーパー中心ですから、それで面接官も男性ですので、一回もばれずに合格して、いざ、窓口に立ったら「私、女性は苦手です」と。 困るでしょう。 こういうことが現実に起こっている。 これが多様化です。 ちなみにですね、私たち、コミュニーケション教育に関わる人間の間では、「中高一貫」「男子校」「理系」これを、「コミュニケーションの三重苦」と呼んでいます。 この中にもたくさんいらっしゃると思いますが、あるいは、息子さんがそういうところに行っていたら気をつけてください。

ぼくは、東京の駒場というところで生まれ育って、今も暮らしているんですが、そこにある筑波大附属駒場という超エリート校で、国語の先生と新しい国語の授業を作るというのをやっています。 その先生が、なぜ、国語の授業に演劇を取り入れることにしたかというと、もともと演劇部の顧問をしていたこともありますけど、担任のクラスに数学オリンピックの金メダルをとった子がいて、そのお母さんが、「うちの子は数字にしか興味がないみたいで、心配です。 結婚できますでしょうか」と面接で相談されたのがきっかけだったんですね。 それで、まずいと思って、演劇を授業に導入して、社会のシミュレーションをしようと考えたということでした。 彼からはよく「だれでもいいから女優さんをよこしてください。 女の子とちゃんと喋れない子が多いんで」といわれる。 まあ、うちの女優は、どんな男性とでもコミュニケーションをとれる能力を持っていますから。 学校でこういう体験もして、少しでも女性や社会に慣れてもらうことも、今は必要になっているのかなと思います。

ところで、こう話すと、え、そんなことまで学校でやる必要あるのって意見が、必ず出てきます。 私、大阪大学でそういう授業やっていて、しかも大学院ですからね。 当然、風当たりも強いんです。 医学部や工学部の先生で、「遊んでいるだけじゃないか」とおっしゃる方もいる。 実際、演劇作らせ、ダンスとかやらせるわけですからね、大学院生に。 「大学院は、教養を身につける場ではない」、と公言される先生もいらっしゃる。 もっと始末におえないのは、「そんなもんは、現場で身につけたもんですけどな、わはっは」みたいな先生です。 しかし、その現場というのは二つ問題を抱えていると思うんです。 ひとつは、その現場というのは,昔の工学部、医学部の上意下達型の、「オレの背中を見て学べ」みたいな、そういうコミュニケーションですね。 でも、今必要となっているのは、ジェンダーとか国籍、民族、宗教、そして世代も超えて、お互いが、対等な関係、フラットな関係で議論ができるようなコミュニケーション能力が必要とされている。 これは、学校できちんと教えていかなきゃいけない。

もうひとつはですね、その「現場」ってものがなくなってしまった、ということです。 例えば、今阪大でも、25歳ぐらい、医者や看護師になる直前で、そこまで、身近な人の死を一度も経験していないという学生がたくさんいます。 おじいさんやおばあさんが亡くなっても、一緒に暮らしているかどうかで感じ方は全然違いますから。 私たちからすれば、身近な人の死を一度も経験しないで、医者や看護師になるというのはちょっと不安ですね。 そんなことで、患者さんや家族の気持ちがわかるんだろうか。 私たちが不安になるのはいいですけれども、だからといって、教員の側から学生に「お前、身近な人の死を一度も経験してないのか。 そんなことでお医者になれるか。 経験してこい」とはいえないでしょう。 これ相当ナンセンスな注文ですよね。 要するに「そんなもん、現場で習ったもんですけどな、わはっは」というのは、そういうナンセンスな注文を学生たちに突きつけているということなんです。 もう、社会構造が変わってしまった以上は、これを教育で、ある程度補っていかなきゃいけない時代になってきたというふうに捉えるべきだと思うんです。

これは、少子化とか地域社会の崩壊。 例えば、わかりやすい例でいうと、昔、駄菓子屋さんっていうのは、明らかにコミュニケーション能力が高い子の方が得したシステムでしょう。 駄菓子屋さんのおばさんと友だちになると、5回に1回はまけてもらえたりできた。 でも、今はコンビニで、お金さえあれば、だれでも同じように買える。 さらに、これからは、ネットでワンクリックで買えるわけですから。

子どもたちのコミュニケーション能力は上がっているんです。 でも、社会の要求はもっと上がっている。 しかも、子どもたちの環境は、どんどんコミュニケーションが要らない方へ要らない方へとなっている。 もちろん、産業構造の転換、国際化という問題もありますので、さらに、いろいろやっていかなきゃいけないですが、これは端折ります。

もうひとつの問題がですね、

「コミュニケーション能力をめぐるダブルバインド(二重拘束)」です。 今の子どもたちには、「グローバル・コミュニケーション・スキル」、「異文化理解能力」が必要であることはわかっている。 企業もそういいます。 しかし、日本の多くの企業の場合、入社して1週間もすると、別の能力を新入社員に要求します。 それが、「日本型のコミュニケーション能力」ですね。 例えば「上司の気持ちを察して動け」「会議の空気を読んで意見をいうな」と、全く異なるコマンドが発せられます。 こういうのを、心理学の世界では「ダブルバインド」といいます。 これ、わかりやすい例でいいますと、お母さんが子どもを連れて近所に散歩に行き、知り合いに合った時、「うちの子は勉強できないですけど、まあ、子どもは体が丈夫ならね」といっていて、家に帰った途端に、「一体何よ、この成績は。 恥ずかしいわね」と。 大人は、内と外の使い分けなんで、しょうがないんですが、子どもは区別がつかない。 ですから、これが激しく繰り返されると、心理学の用語で「自己喪失感」「操られ感」、まあ、「アイデンティティーの崩壊」ですよね。 要するに、自分が何を期待されているかわからなくなってしまって、自分を見失ってしまう。 これが強すぎると、「引きこもり」とか「人格障害」の原因になるのではないかといわれています。

家庭の中でさえ、ダブルバインドがきついと、引きこもりになってしまうわけですが、今は、日本の社会全体がこのダブルバインドの状態にあって、コミュニケーション能力、コミュニケーション能力と言いながら、その内実は、この二つに二極分化しているんです。 そして、この二つの異なるコミュニケーション能力を、一挙に若者たちに求めているわけです。 当然、引きこもりが増えるのは当たり前ですし、内向きになります。

ただですね、ぼくは、ダブルバインドだからダメだと言っているわけではありません。 そうではなくて、このダブルバインドは、これからの日本人が背負っていかなきゃいけない十字架のようなものではないか、とぼくは考えています。 この極東の島国が、どうにかして国際社会で生きていくために、このダブルバインドを引き受けて、その上でどうするかということを考えていかなきゃいけない。 ただ、問題は、100年前だったらば、これに悩むのは、夏目漱石とか森鴎外という超エリートだけでよかった。 あの天才夏目漱石はロンドンでノイローゼになり、秀才森鴎外が、かのように生きると覚悟を決めて二重生活を送るわけです。 しかし、今の若者たちが辛いのは、自分たちが何に苦しめられているかさえわからずに苦しんでいる。 そして企業、社会の側は、全く無自覚にこの異なる二つのコマンドを若者たちに突きつけている。 ここをちゃんと自覚して乗り越えるってことが、これからの日本社会にとって重要なんじゃないか、ということです。

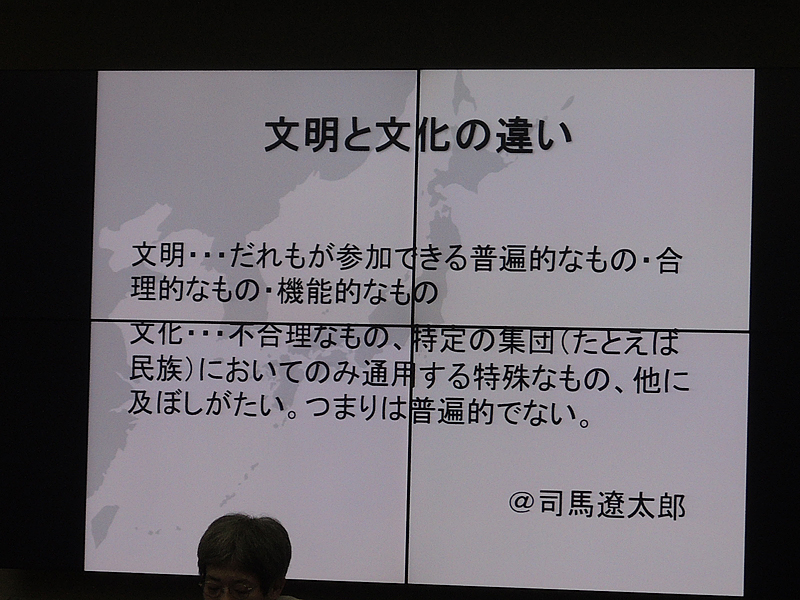

司馬遼太郎さんが晩年、文明と文化の違いってことを、よく繰り返しおっしゃっています。

文明は、だれでも参加できる普遍的、合理的、機能的なもの。 文化は不合理なものなんだ、と。 つまり、特定の集団、その民族とかにおいてのみ通用する特殊なもの。 よく学生に説明しますが、裸だった人間が服を着るようになる。 これは文明です。 これ合理的ですね。 寒いから服を着る、ところが、服それ自体は、和服があったり、チマチョゴリがあったり、スコットランドでは男性でも公式行事ではスカートをはく。 似たような気候でも違ったものを着ている。 不合理性が入るわけですね。 これは文化です。 それと、もう一つ大事なことは、これも、司馬さんがおっしゃっているんですけれども、「日本は文化を輸出できても、文明は輸出できる国ではない」ということです。 文明を輸出できるのは、巨大な多民族国家やステーツですね。 ヨーロッパ文明とかアメリカ文明とかインド文明、中華文明、イスラム文明…というのはあっても、日本文明というのはないですね。 要するに、いろんな文化が集まって、おしくらまんじゅうのようにして一つの文明が生まれてくる。 文化が単体で文明になることはありえないということなんですね。

ぼくは、京都の前原誠司さんが国交省の大臣だった時に呼ばれて、成長戦略会議の観光部会の座長をしておりました。 当時、国交省で一番の話題はJALの再建で、航空部会が一番脚光を浴びておりましたが、その横に国際部会というのがあって、そこは、日本の新幹線をどう売っていくかという部会です。 それで、JRの関係者とかいろんな方がお見えになるんですが、口を開けば「技術では負けていない」という。 一般の人間からすると、「それなら、海外でもっと売れよ」と思うが、なかなか売れない。 もうひとつ、震災の後、ぼくは外務省でも諮問委員をやっていて、どうやって、日本のイメージを回復していくかかという話をしていたんですが、そこでも、新幹線の優秀性が言われました。 「原発は残念だったが、新幹線は、一分以内にすべて停車して死者どころか、けが人さえ出さなかった」―ものすごい技術で、これをアピールしていけばいいじゃないの、というわけです。

でも、ぼくは、ものすごく違和感があった。 そんなにすごいのに、では、なぜ売れないのか。 これ、よく学生とのディスカッションの題材に使うんですが、まあ、売れない理由でよくいわれるのはオーバースペックであるとか、コストが高いということですね。 でも、それだけではないように思います。 で、学生には、もし、ドイツやフランスのセールスマンだったら、自国の利益のために、日本の新幹線をどういうふうに貶めるだろう? と問いかけます。 きっと彼らは、「あんなふうに運行できるのは、日本人だからです」というのではないか、学生にそういってみるんです。 だって、新幹線で東京に行く時とか、5分も遅れると、10分おきぐらいに「3分取り戻しました」と繰り返しアナウンスがあったりしますね。 1分、2分の遅れで大変なことになる。 こんな遅れで「わあわあ」いうような国は日本だけでしょう。 高速鉄道を10分間隔で走らせ、「1分、2分の遅れで騒ぐ」というのは日本の文化なんですよ。

「大体時間通りに電車を動かす」、これが文明です。 そして文明は、多くの国々に広がる。 日本の新幹線の極端なパンクチュアルな運行の仕方は文化です。 これを輸出したければ、日本の文化ごと輸出しなきゃいけないということですね。 しかし、文化は輸出できるものではないんです。

このことで、日本は一回間違えちゃったんです。 日本文化が輸出できると思った。

大東亜共栄圏ですね。 日本文化のもとに、アジアを治めようとした。 そんなことできないんですよ。 文明というのは、異なる価値観を乗り越えて、例えば、言語は違うのに、ベトナムも韓国も日本も漢字を使うようになった。 これが中華文明です。 言語が違うのにみんなアルファベットを使うようになった。 みんな世界の若者がジーンズをはくようになった。 ナイフやフォークで食事をするようになった。 これが文明です。 日本はそこまでの力がない。 ただし、日本は、世界最強の中堅国家なので、ドイツと並んで、時々、文化を輸出できる国ではないかと錯覚してしまうんですね。 あまりにもすばらしい国なんで。 多分、昭和17年の初頭ぐらいには、日本とドイツが占領していた地域の面積って、東半球で5分の1ぐらいまで多分あったと思うんです。 ある種の帝国を築いた、瞬間的に。 でも、日本もドイツも元々資源のない国だから、兵站が間に合わないですね。 ロジが間に合わない。 だから、進出した先で侵略せざるをえない。 収奪せざるをえない。 後で非常に大きな禍根を残しましたね。 無理なんです。 帝国を築けるような国ではない。 私たちは、中堅国家としてきちんと誇りを持って生きていく。 もうひとつは、今のドイツのようにヨーロッパ文明という大きな枠組みに作り変えて、そこから何かを発信していく。 ドイツ単体では、もう生き残っていけないわけです。 じゃあ、日本はどういう文明社会の中で生きていくのかっていうのが、これからの日本にとって、大きな課題になると考えます。

あるいは、司馬さんはこんなこともおっしゃってる。 「ステーツとネイションは違う」と。 ちょっと、司馬さんは使い方を間違えているんですけどね。 司馬さんがおっしゃってた「ネーション」は「ネーションステーツ=国民国家」のことなんですね。 ステーツは、「何かの理念によって集まった集合体」。 アメリカがまさにそうです。 自由という理念によって集まっている。 あるいはフランスも、自由、平等、博愛と。 これに対してネーションは自然発生的に作られた。 要するに、社会学でいうところの「ゲマインシャフト」か「ゲゼルシャフト」かということです。 で、日本は、ぼくは、まだネーションなんだと思うんです。 でも、いつまでもネーションではいるわけにはいかないんですよね。 これ、やっぱり国を開いていかなくちゃいけないわけですよね。 日本に、どのぐらい移民を入れるかということには議論があると思うんです。 でも、ゼロということはありえない。 京大でも阪大でも、アジアから優秀な研究者に来てもらわない限り、日本の大学の未来はないわけです。

それで、最後に「対話と会話を区別する」ことが重要だという話をします。

対話は「ダイアローグ」で会話は「カンバセーション」で、英語でははっきり違うんですが、日本語ではほとんど意識されてきませんでした。 辞書には「対話=一対一でしゃべること」なんて書いてあります。 ぼくなりの定義では、会話というのは「親しい人同士のおしゃべり」、対話というのは「知らない人との間の情報の交換とか、知っている同士でも価値観が異なる時のすり合わせ」をいいます。 残念ながら、日本はですね、島国、村社会で「会話型」の文化を作ってきた。 「分かり合い、察しあう」文化を作ってきた。 日本人ならわかるだろう、察してくれるだろうという文化です。 一方、ヨーロッパでは、異なる価値観、異なる宗教を持った人間が背中合わせで暮らしているので、自分が何者であり、何を愛し、何を憎み、どんな能力を持って社会に貢献するか、を説明しなければいけない文化です。

これ、文化の違いなので、良し悪しではないし、まして優劣ではない。 日本は「分かり合い、察しあう」文化の中で、素晴らしい芸術を生み出してきましたね。 例えば俳句とか短歌という、世界で最も短い詩の形を生み出してきました。 世界に誇るべきことです。 でも、よく、学生たちにもいうんですが、「しかし、世界に出たら、この『分かり合い、察しあうう文化』は、残念ながら少数派なんだよ」ということです。 少数派であるという認識は必要なんです。

少数派のいい点もあるんです。 私が生きているような芸術の世界ですね。 私は、毎年、フランスのどっかの国立劇場から依頼されて作品を作るわけですけど、依頼が来るのは、私が日本語を話し、日本文化を背負って作品を書いているからです。 私が背負っているものが何もなければ、パリには、世界中からアーチストが集まってくるわけですから、英語の下手なやつ、フランス語もできないダメな奴という扱いですよね。 でも、私は彼らの持っていないものを持っていて、しかも、それを、彼らの文脈で説明できる能力を持っているから仕事がきている。 だから、今の若者たち、学生たちに必要なのは「分かり合い、察しあう」文化を基盤にしながら、日本文化を捨てないで、どうにかしてそれを説明する能力。 日本文化を、どのように世界文明の中に落としこんでいくかという能力が、必要なんだと思います。

会話というのは、言語学の世界ではハイコンテクスト(言語、知識、体験などの共有性が高い)な社会といわれています。 これに対して、対話というのはコンテクストが通じにくい社会です。 そういう社会の中で、どうやって、これから子どもたちがきちんと他者とコミュニケーションをとっていくかということが、重要で、一番求められているのではないかと考えています。 では、時間ですので、こんなことで終わりにいたします。

facebook area